◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

创业资讯门户网站

打开网易新闻查看更多图片。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调实施就业优先战略,要求“完善有利于更充分更高质量就业的促进机制,扩大就业容量,提高就业质量,缓解结构性就业矛盾”。今年《政府工作报告》要求“就业优先政策要提高质量和力度”,并强调“大力拓展就业渠道,通过稳定市场主体稳定就业,增强创业".的就业促进作用”可见,促进就业扩大和质量提升是当前和今后一个时期的重点工作。

从目前的就业结构来看,传统制造业仍然是稳定就业的主力军。“十四五”期间,无论是支持就业能力强的劳动密集型制造业,还是发展有利于增加高质量就业的技能密集型制造业,都是充分释放传统制造业稳定就业、促进就业潜力的重要举措。在就业优先战略的指导下,要利用好传统制造业在拓宽就业渠道、提高就业质量方面的重要作用。在保持对低技能劳动者较强吸纳能力的同时,要抓住数字技术与实体经济深度融合的机遇,推动传统制造业创造更多高质量就业岗位,促进就业扩大和质量提升。

稳定就业对促进就业的潜力很大。

改革开放以来,传统制造业在国民经济发展中发挥了稳增长、稳出口、稳就业等一系列重要作用,特别是创造了大量的城镇就业岗位,吸收了城市化进程中转移的大量农村剩余劳动力。随着中国劳动力成本优势的削弱、数字经济的蓬勃兴起、生产要素成本的上升、新技术引发的劳动力替代效应、新冠肺炎疫情的反复,传统制造业在促进就业扩大和升级方面面临压力。

应该看到,与先进制造业相比,传统制造业在吸收非熟练劳动力方面仍具有显著优势,而且随着数字经济的快速发展,传统制造业将在数字化、智能化转型升级过程中释放新的就业促进潜力,创造更多高质量的就业机会。这不仅有利于加快我国传统制造业自身的转型升级,也对新的发展阶段稳定和扩大就业规模、丰富就业方式、提高就业质量具有重要意义。当前,要充分发挥传统制造业在促进就业扩大和升级中的重要作用,抓住数字经济发展给传统制造业带来的转型升级机遇,大力拓宽就业渠道,特别要注重通过稳定市场主体来稳定就业,加快传统制造业从利用好“人口红利”向“技术红利”转变。

在短期内,传统制造业可以通过扩大国内外市场需求,继续在吸收劳动力方面发挥强大作用。从出口形势来看,中国在经济体量、劳动力素质、基础设施建设等方面仍保持明显优势。传统制造业产业链和供应链相对完整,具有可持续增长前景和出口韧性。在疫情冲击下,要努力稳定外贸企业生产经营,保障外贸订单物流畅通,运用数字化技术与平台构建生产流通一体化供应链,提升供应链整合能力。从国内市场需求来看,促进消费持续回升是当前的重要任务。关键是要帮助更多的市场主体稳定就业,以保护他们的利益

从长远来看,应把握数字经济发展的新机遇,充分释放传统制造业数字化转型潜力,创造高质量就业。一方面,随着数字经济的快速发展,传统制造业在智能化、数字化驱动的转型升级过程中将面临“机器换人”对就业的冲击,但同时也将获得“技能偏向型技术进步”带来的高质量就业岗位的创造、中高技能劳动者收入的增加等诸多机遇。另一方面,平台经济等新经济发展,新业态、新模式不断涌现,大数据、人工智能、物联网等数字技术在传统制造业的广泛深入应用,将催生大量新的就业岗位和灵活的就业方式。《新职业在线学习平台发展报告》显示,未来几年,包括数字化管理人员、物联网安装调试人员、工业机器人系统操作员、运维人员在内的新职业高技能人才需求缺口近千万。这些新增岗位将成为吸引高科技人才和技能型复合人才的重要渠道。

多措并举释放潜力

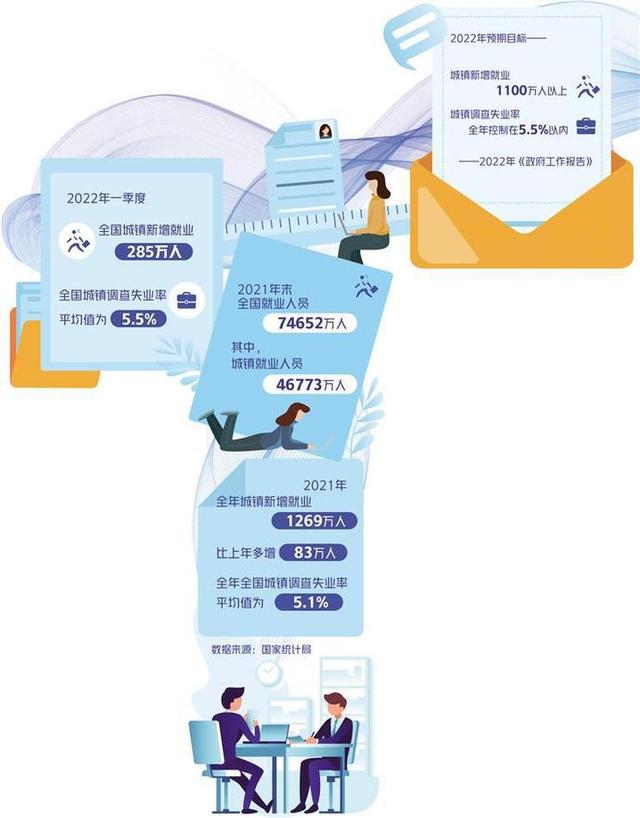

在就业方面,今年发展的主要预期目标是:城镇新增就业1100万人以上,全年城镇调查失业率控制在5.5%以内。要更好地激发传统制造业促进扩大就业和提高质量的潜力,需要在以下几个方面做出努力。

一是刺激市场需求复苏,帮助传统制造业稳定生产经营,稳定就业基础。尽快提振市场的消费需求,是稳定我国传统制造业企业生产经营,保持其就业吸纳能力的重要环节。目前,全球产业链供应链正在加速重构。中国应着力挖掘数字经济与实体经济深度融合释放的新动能,增强产业链韧性,推动传统制造业尽快转型升级并向价值链高端攀升,改变传统以成本竞争为基础的外贸竞争模式,发展以跨境电商为代表的外贸新模式,重塑竞争优势。同时,着眼于扩大内需,加快突破传统制造业产业链供应链中现有的“断点”和“堵点”,为受疫情影响的市场主体减轻负担,提供更加精准的金融服务,帮助其稳定生产经营。

第二,提高劳动者素质和技能,适应传统制造业转型升级对人力资本的新要求,促进高质量就业。随着数字技术与实体经济的深度融合,传统制造业释放的转型升级潜力巨大,特别是对高技能劳动力的需求不断增加。因此,要加快构建复合型技能人才培养体系,充分发挥职业技术教育的作用,培养高技能、一专多能的复合型人才,更好地满足技能密集型企业的岗位需求;鼓励高等院校开展人工智能工程,数字化

字化管理等专业人才的培养,设立企校联培项目,依托产教融合方式,培养能够满足传统制造业数字化转型所需的高技术人才;鼓励实力雄厚、数字化转型意愿较强的企业加快建立技能转岗培训机制,完善数字化人力资源培养体系,提高劳动者技能素质与传统制造业企业岗位需求的适配性。第三,支持新就业形态发展,为劳动者就业创业提供政策扶持。随着平台经济兴起以及数字技术对实体经济的加速渗透,传统制造业企业的生产组织模式和空间组织模式发生变化,催生了数字平台、工业互联网、产业互联网等新业态新模式,以及与之相适应的新的就业岗位和就业方式。比如,传统制造业在智能化、数字化转型过程中,能催生出数字化管理师、智能硬件装调员、工业视觉系统运维员等新职业。这些新就业岗位和就业方式的出现,是对传统就业岗位的补充和拓展,能为就业扩容提质提供新思路。要建立适应新就业形态发展的职业技能培训模式,为有意向从事新职业的人员提供灵活、方便的技能学习途径;鼓励高校毕业生在新就业领域自主创业,可考虑为其提供创业补贴和税收优惠,发挥双创平台服务功能;不断完善有利于灵活就业的社会保障体系,监督平台企业行为,规范其与劳动者权益有关的制度规则等,提高新就业形态劳动者的获得感、幸福感和安全感。

(本文经济日报 作者单位:中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、工业经济研究所 沈梓鑫 江飞涛)

【经济日报】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:newmedia@xxcb.cn

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。