◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

创业资讯门户网站

两个月后,刘一坤将从伦敦大学国王学院毕业,他决心回国就业。此时他正在上海的一家公司实习,在那里继续投了十几份简历。2021年底的最后一周,他参加了6场面试,实习和面试“转了一圈”,还在“等好消息”。

又是一个求职季。在疫情影响下,归国毕业生的前途面临不确定性。豆瓣上,一个群体聚集了大量归国留学生。他们吐槽自己求职时的遭遇,自嘲自己是“海归废物”。有许多演讲者毕业于常春藤盟校。无一例外,他们都遇到了暂时的挫折:有人抱怨回国后得到的信息不对等,因为常年生活在海外;还有人感叹,没想到找工作这么难;还有人后悔没有掌握过硬的技术。回国后,他们有一纸文凭,但没有公司要。

归国留学生都经历过哪些求职经历?在留学已经成为常态的今天,社会需要什么样的留学生?记者对此进行了调查。

年轻的海归乔琳回到家乡山西阳城县,继承了长辈制作法花的技艺,成为一名“乡村创客”。新华社

2017年,刘一坤赴英留学,进入斯旺西读本科。四年后,我被伦敦大学国王学院录取,攻读硕士学位。硕士和本科都是金融专业。

为了申请硕士,他在图书馆苦读了一年多。本科和硕士学校在“世界大学综合排名”中分别排名第440位和第35位。“完成这个跨越需要付出很多努力”,刘一坤坦言。“在国外学习生活并不像有些人想的那么轻松,开夜车也是常有的事”。

对于回国就业的决定,这是他一早就做好的人生规划。留学只是为了“体验多元文化”。虽然金融行业一直很热,但他觉得自己学历有“硬通货”,“问题不大”。参加了很多面试,发现自己“过于乐观”了。

新东方的公司“未来出国”刚刚发布了《中国留学白皮书2021》,数据显示,随着国内经济的发展和疫情的妥善控制,2021年,打算回国的学生对国内就业环境更有信心,选择毕业后立即回国就业的学生比例为31%,比上年上升6%。

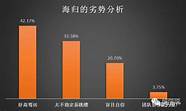

数据还显示,留学生对求职的预期过于乐观,“过度定位自己”和“缺乏相关实习/工作经验”成为两大问题。尤其是“过度定位自己”成为近三年来留学生最头疼的求职问题。

刘一坤参加了很多国内外公司的招聘,发现他们的风格大相径庭。“说说你的实习经历”“遇到这种问题你会怎么做?”在他看来,“这两个问题代表了国内企业和外企招聘的两种思维。”

青年海归学者、陕西省水模拟与灾害管理创新团队负责人侯景明(右一)正在与在英国研究城市雨洪的同行进行学术交流。新华社

“前者几乎是国内企业面试官都会问的问题。国内企业看重留学生工作、实习经历等‘硬技能’,希望从你的实习经历中考察应聘者的水平。另一方面,外企对后一个问题更感兴趣,他们更注重个人性格等‘软技能’。有的外企还会要求现场生成性格分析报告,根据报告结果安排工作,擅长社交的人做销售,擅长组织活动的人做公关。"

刘一坤在招聘市场上“高估”了学历的含金量。因为他缺乏相关的实习经验

但目前,从马斌回来的留学生的职业生活可能不是这样的。在上海找了份工作后,马斌决定回到他的家乡合肥。“想象和现实之间有很大差距。不仅竞争对手多,而且学历也特别高”。尽管留学四年,最后还是在父母的劝说下,准备报考公务员,愿意去体制内工作。

2021年底,厦门市中小学优秀毕业生签约名单陆续公布,一批归国留学生成功入围,包括剑桥大学、伦敦大学学院、爱丁堡大学、新加坡国立大学等。

海归的光环渐渐褪去,他们选择了体制内工作,成为教师和公务员。经媒体报道后,总是引发关注据《2020海外留学趋势报告》,在调查样本中,近一半留学人员回国后在体制内工作,其中21%在国家机关/事业单位工作,25%在国企工作。

青年海归彭(右)回国后投身教育事业。这张照片显示他正在和公司的员工开会。新华社

在豆瓣上,一位用户发帖提问:“研究生回家拿6000元工资正常吗?”

据用户介绍,他投了30份简历,只参加了3次面试:游戏广告优化师、海外市场运营专员、跨境电商广告管理。他的工资基本在5000到5000元。

该页面关注者众多,语气似乎有些不解:相对于留学初期对经济和时间的投入,一些海归越来越觉得“不值”。

"出国留学不再与高薪紧密相关。"一家中英学生求职中介机构的负责人王志旗给记者算了一笔账:在英国读一年硕士的费用中,学费约20万元,生活费约12万元,一年整体花费约40万元。

“入职初期,国内四大会计师事务所的审计岗都是12万左右。国内四大会计师事务所已经是归国留学生能找到的最好的工作之一了。”王志旗说。

2021年第12期,《华东师范大学学报(教育科学版)》,发表《新生代的海》

归”就业质量的影响因素研究》一文显示,整体上学历越高,收入越高。但通过与2019年国内全国高校不同学历毕业生的平均起薪相比,海归本科、海归硕士和海归博士分别高出3512元、2944元、1244元,优势呈明显下降趋势。北京大学副教授沈文钦对此表示认同:“如果纯粹只算经济回报的话,出国留学的性价比正在降低。但是留学经历对个人的成长、品格的塑造等等的作用,却无法用金钱衡量。”

在中国国际人才交流大会设立的海归人才招聘会上,求职人员与企业招聘人员交流。新华社发

“用归国留学生入职初期的工资对比留学总花费,得出要很多年才会回本的结论,不太合适,因为出国留学不能仅仅盯着‘回本’。”陈远是浙江一家国际高中的管理者,这所学校每年有近百位学生选择出国留学。

年轻人的薪资不是一成不变的,往往随着工作年限增加会有较多涨幅。一些民企大厂的股权激励和奖金激励的受益员工主要是年轻人,其中不乏海归。陈远所在的国际高中也会招收不少有留学经历的求职者,“以我做招聘的感受为例,学历只是敲门砖,真正还是看入职后的表现”。

有一个趋势十分明显,陈远坦言,“归国留学生的薪资和国内大学毕业生相比,已经没有太多优势可言了。除非是进外企或者国内比较国际化的民企大厂,否则海归背景并不能成为用人单位招聘时的加分项。况且,相比前几年,这些民企大厂的招人节奏放缓了。”

“还有一个容易被遮蔽的事实。”沈文钦提醒记者,一般来说,出国留学生大多来自城市的家庭,他们在选择就业的时候,目光也主要集中在大城市,而大城市里好工作的竞争程度通常也是最激烈的。

归国留学生还面临着一个问题——毕业流程与国内招聘单位的时间不匹配,形成了“就业时差”,导致求职机会减少,求职时间延长。

王志奇举例介绍:“英国一年制硕士留学生2021年9月入学,他们的毕业时间大多在2022年11月至2023年1月。当你2022年底完成学业拿到毕业证回国时,可能会错过2022年国内秋招的黄金时期。”

国家统计局数据显示,2018年我国出国留学人数为万人,当年学成回国人数为万人,回国占出国留学人员比率达到78%左右,较2010年前后50%左右的比例,有了大幅度的提升。

2019年,我国出国留学人员首次超过70万人。和早期出国留学相比,不管是总人数上,还是留学目的地的数量上,都达到了一个顶峰。在出国留学常态化背景下,我们不得不考虑一个问题:社会到底需要什么样的留学生?

薛孟从美国一所设计学院毕业后,在美工作了三年。因为疫情缘故,半年前他准备回国,通过参加线上招聘,成功入职上海一家设计公司。找工作时,他把在美留学时参与过的城市设计项目和翻译一本该专业专著的经历写入了简历。线上面试后的第三天,他就获得了这家公司的加盟邀请。

工作对薛孟来讲,“不仅是一个养家糊口的差事,还要能得到成长”。他入职后,立即参与到了一座南方城市滨江风光带的设计工作。“我们上班不用打卡,氛围宽松,公司也支持员工的创意和探索。”

无论从生活状态、收入、职业成就感,还是个人成长空间上,薛孟都“感到满意”。只不过,他还不习惯国内加班的节奏和不太使用邮件沟通工作的做法。

“以前留学生回国不是很多,现在国外拿到本科和硕士学位的留学生,基本都会回来,还有不少在国外拿了硕士学位的学生申请国内的博士学位,这种情况也越来越多。”沈文钦表示,“从国家的角度看,出国留学依然是培养尖端人才的渠道之一,毕竟在有些领域,我们和西方国家依然存在明显差距,例如数学、计算机和社会科学。我国最急需科技类精英人才。”

近日,教育部公布《对十三届全国人大三次会议第5337号建议的答复》称,教育部坚持以“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的新时代留学工作方针为指引。

教育部表示,将提高线上服务能力,加强国内创新创业环境和相关政策的对外宣传,引导和鼓励更多的留学人员回国就业创业,持续为留学人员回国发展和项目转化牵线搭桥。

“从人力资本积累的角度来看,留学生和国内学生相比不一定有明显的优势。”沈文钦举例,以硕士生教育为例,英国硕士一般是一年制,学制比较短,不要求写学术论文。“他们在硕士期间所积累的知识和技能,和国内顶尖大学三年制的硕士生相比,没有优势可言,甚至可能处于劣势的位置。”

“从家长和学生角度看,国内优质高校资源竞争非常激烈,考上北大、清华、复旦的难度,不亚于上国外名校。这种情况下,如果他们选择出国留学,考上较好高校的可能性反而较大,对于经济宽裕的家庭来说,出国留学依然是一个不错的选择。”沈文钦坦言。

对于很多人,出国只是留学的第一步,在国外学习,又应该着重培养哪些能力呢?“对于留学生的培养,我们比较看重语言能力,不能出国几年外语还不行,得能够用外语进行工作;做事要独立靠谱,能够自己思考、独立处理和解决问题,并善于协作沟通。”陈远表示,“学习能力要强,还要愿意尝试新事物,接受新想法。”

《“新生代海归”就业质量的影响因素研究》还得出一个结论,在中西部地区就业的海归普遍拥有更积极愉快的就业体验。该文建议,海归应该树立正确的就业观念,调整好心态,更看重自身发展空间、岗位的发展潜力及岗位的社会价值与意义,可以适当把目光投向中西部地区或者二三线城市。同时,学有专长的“新生代海归”可以拓宽就业视野,在一些新型知识领域,如法律金融、新型医疗医药、文化传媒、计算机信息技术等,从事新技术、新产品研发。

[责编:孙宗鹤]

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。